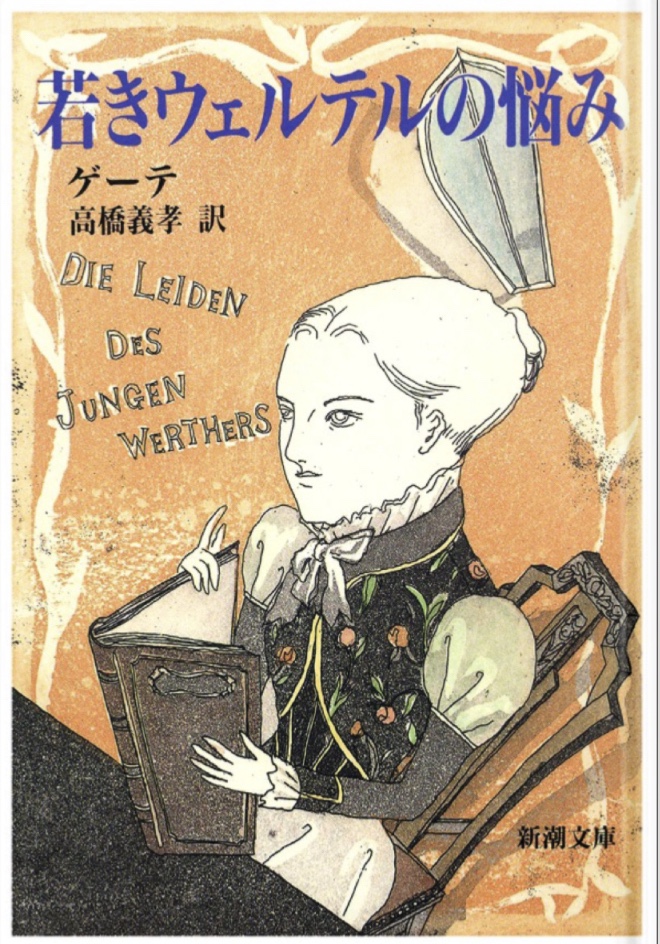

“若きウェルテルの悩み”The Sorrows of Young Werther

1月の、著者の生まれ育ったフランクフルト、ゲーテハウスへの訪問と、Youtuberベルさんの熱のこもった書評がきっかけで、読んでみることにした。

1774年、ドイツを代表する文豪ゲーテによる書簡体小説。青年ウェルテルが婚約者のいる女性シャルロッテに恋に落ちて苦しんでいく心模様を、ウェルテルが友人に宛てた手紙、を読者が読み進めていくという形。

出版当時からヨーロッパ中でベストセラーとなり、社会現象を巻き起こした。ストーリーの結末を真似すること若者が増え、影響力の大きさから「精神的インフルエンザの病原体」とも。

個人的感想

ウェルテルの日常をえがくシーンは、やや退屈でしたが、ロッテへの狂おしい恋心が暴走してゆくシーンは、激しく感情移入、特に最後の数10ページは、祈りにも似た気持ちでページを繰った。

また、現代人が読んでも、ささる言葉、共感できる言葉が多いと思う。ささった言葉、いくつか。

“人間なんてものは何の変哲もないものさ。大概の人は生きんがために一生の大部分をつかってしまう。それでもいくらか手によどんだ自由な時間が少しばかりあると、さあ心配でたまらなくなって、なんとかしてこいつを埋めようとして大騒ぎだ。まったく奇妙なものさ、人間というやつは”

“前人未踏の道を歩いて足の裏を一足ごとに傷つけても、その一足一足は悩める魂の鎮静剤の一滴であり、苦しさを忍んで過す日ごとの旅に、心のわずらいは次第にすくなくなって行くのだ”

ゲーテハウス in Frankfurt

文化的背景

◾️啓蒙主義… 理性偏重、合理主義(17世期後半から18世期)

◾️シュトゥルム・ウント・ドラング(疾風怒濤)… 理性に対する感情の優越。ロマン主義につながる。(18世期後半)

ゲーテの作品がこの運動の代表作。つまり、理性よりも、”愛”, “感情”を重視すべき☺︎

◾️ロマン主義…感受性や主観に重きをおいた一連の運動(18世期末から19世期前半)

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/若きウェルテルの悩みhttps://ja.m.wikipedia.org/wiki/ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/啓蒙思想https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sturm_und_Drang

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/ロマン主義